베를린 지하철 2호선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

- 1. 개요

- 2. 노선 색과 명명

- 3. 역사

- 4. 운행 시간표

- 5. 향후 계획

- 참조

1. 개요

베를린 지하철 2호선(U2)은 베를린의 주요 지하철 노선 중 하나로, 1902년 개통 이후 여러 차례 확장 및 개편을 거쳤다. 19세기 말 인구 증가로 인한 교통 체증 해결을 위해 고가 철도 건설이 제안되었고, 지하철과 고가 철도를 혼합한 형태로 건설되었다. 2차 세계 대전과 냉전 시기에는 노선이 분단되기도 했으나, 베를린 장벽 붕괴 이후 재통합되었다. 현재 U2 노선은 리모델링을 진행 중이며, 운행 시간표는 평일, 주말, 심야에 따라 다르다. 향후 판코, 루레벤 방향으로의 연장 계획이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 베를린 지하철 노선 - 베를린 지하철 7호선

베를린 지하철 7호선은 1966년 노선 분리 및 숫자 기반 체계 변경으로 명칭이 정해졌으며, 밝은 파란색으로 표시되고, 라트하우스 슈판다우역에서 루도역까지 운행하며, 야간 운행을 실시하고 있다. - 베를린 지하철 노선 - 베를린 지하철 9호선

베를린 지하철 9호선은 서베를린의 인구 증가와 베를린 장벽 건설로 인한 교통망 강화 필요성에 따라 건설되어 오슬로어 슈트라세역에서 라트하우스 슈테글리츠역까지 18개 역을 운행하는 노선이며, 주말 야간 운행을 최초로 시작했고, 팡코 및 랑크비츠 방면으로의 연장 계획이 있었으나 실현되지 못했으며, 최근 인구 증가와 교통 수요 변화에 따라 노선 연장 논의가 재개될 조짐을 보이고 있다. - 베를린 지하철 2호선 - 베를린 알렉산더플라츠역

베를린 알렉산더플라츠역은 1882년 개통된 베를린 도심의 주요 교통 허브로, 다양한 노선의 환승역이자 알렉산더 광장과 주요 명소 접근성이 뛰어나며, 역사적으로 전쟁 피해와 분단 등의 변화를 겪고 통일 후 현대화되었다. - 베를린 지하철 2호선 - 베를린 포츠다머 플라츠역

베를린 포츠다머 플라츠역은 S반, 지역간 열차, U반이 지나는 역으로, 베를린 장벽 시기에 폐쇄되었다가 재개장했으며, 건축 유산으로 지정되어 다양한 교통 수단으로 환승할 수 있다.

| 베를린 지하철 2호선 - [철도 노선]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 노선 정보 | |

| |

| 노선 종류 | 급행 철도 |

| 시스템 | 베를린 지하철 |

| 운행 상태 | 운영 중 |

| 위치 | 베를린 |

| 기점 | 팡코 |

| 종점 | 루흘레벤 |

| 역 수 | 29 |

| 개통일 | 1902년 3월 11일 |

| 최종 연장 | 2000년 9월 16일 |

| 운영자 | 베를리너 페어케르스베트리베 |

| 차량기지 | 그루네발트 |

| 사용 차량 | A3 G HK IK |

| 노선 길이 | 20.7km |

| 전철화 방식 | 직류 750V 제3궤조 방식 (상면 접촉식) |

| |

| 노선 정보 (원어) | |

| 독일어 명칭 | Linie U2 |

| 운영 정보 | |

| 노선 번호 | U2 |

| 역 목록 | |

| 역 목록 | 베를린-팡코 역 - 피네타슈트라세 역 - 쇤하우저 알레 역 - 에버스발더 슈트라세 역 - 제네펠더플라츠 역 - 로자룩셈부르크플라츠 역 - 알렉산더플라츠 역 - 클로스터슈트라세 역 - 메르키셰스 무제움 역 - 슈피텔마르크트 역 - 하우스포그타이플라츠 역 - 슈타트미테 역 - 모렌슈트라세 역 - 포츠다머 플라츠 역 - 멘델스존바르톨디파르크 역 - 글라이스드라이에크 역 - 뷜로슈트라세 역 - 놀렌도르프플라츠 역 - 비텐베르크플라츠 역 - 베를린 동물원 역 - 에른스트로이터플라츠 역 - 도이체 오퍼 역 - 비스마르크슈트라세 역 - 조피샤를로테플라츠 역 - 카이저담 역 - 테오도어호이스플라츠 역 - 노이베스트엔트 역 - 올림피아슈타디온 - 루흘레벤 역 |

| 지도 정보 | |

2. 노선 색과 명명

베를린 지하철 노선도 도입 이후, 오늘날 U2 노선의 일부는 항상 빨간색이었다. 제1차 세계 대전 이후 노선명으로 문자가 도입되었을 때, 소규모 네트워크는 "A"와 "B" 문자를 받았다. 크로이츠베르크를 경유하는 오래된 노선보다 더 중요한 시내 노선은 샬로텐부르크와 다렘으로 가는 두 개의 서부 지선(오늘날의 U2 및 U3 노선)과 마찬가지로 A 노선이 되었다. 쿠르퓌르스텐담과 쇠네베르크에서 크로이츠베르크를 거쳐 바르샤우어 슈트라세까지(오늘날의 U1과 U4) 가는 노선은 "B" 문자와 녹색 색상 코드를 받았다. 노선의 서부 지선을 구별하기 위해 문자에 로마 숫자를 추가하여 샬로텐부르크 노선은 AI 노선이 되었다.

19세기 말 베를린의 교통 문제 증가로 인해 새로운 효율적인 교통 수단에 대한 모색이 시작되었다. 베르너 폰 지멘스의 제안으로 부퍼탈에 건설된 현수 철도나 런던의 튜브 철도와 같은 다양한 아이디어가 제시되었다. 지멘스와 베를린 시민들은 뉴욕을 본뜬 고가 철도 계획을 제안했다. 프리드리히슈트라세에 고가 철도를 건설하려는 지멘스의 제안은 반대에 부딪혔지만, 베를린시는 하수도 손상을 우려하여 지하 철도 건설에 반대했다.

1966년부터 서베를린의 베를린 대중교통 회사(BVG West / BVG)에서 운영하는 노선의 명칭은 아랍 숫자로 변경되었다. 이제 각 노선은 분기 없이 독립적으로 운영되었다. ("녹색") 1호선은 이제 루레벤에서 샬로텐부르크를 거쳐 크로이츠베르크까지 운행되었고, 이전의 AII 노선은 ("빨간색") 2호선(크루메 랑케 – 글라이스드라이에크, 1972년부터는 비텐베르크플라츠까지만)이 되었다. 1949년부터 BVG East / BVB에서 사용했던 분리된 동부 노선 구간은 "A" 노선 명칭과 빨간색 색상 코드를 변경 없이 유지했다.

1984년 1월 9일, BVG는 이전에 독일 철도청에서 관리하던 서베를린의 S반 노선도 인수했다. BVG에서 운영하는 U반 노선의 표시는 U반과 S반 노선이 이제 병렬로 운영되기 때문에 다시 변경되었다. 두 네트워크를 더 잘 구별하기 위해 1966년부터 사용해온 각 아랍 숫자 앞에 "U" 문자를 붙여 노선 번호를 부여했다. 다양한 도시(프랑크푸르트, 상하이, 뮌헨, 베이징, 광저우)에서 사용된 대중교통 네트워크 모델에 따라 U1에서 U9까지로 지정되었고, 인수된 S반 노선도 "S"로 시작되었다.

독일 통일 과정에서 베를린이 합병되고 1993년 비텐베르크플라츠-모렌슈트라세 구간이 재건되면서 BVG는 비텐베르크플라츠에서 만나는 U1과 U2 노선의 서부 지선을 교환하기로 결정했다. 재결합된 이전의 AI 노선은 이후 새로운 이름 "U2"로 운영되었지만, 도시의 분리된 부분에서 이전에 사용했던 전통적인 빨간색 노선 색상을 사용했다.

3. 역사

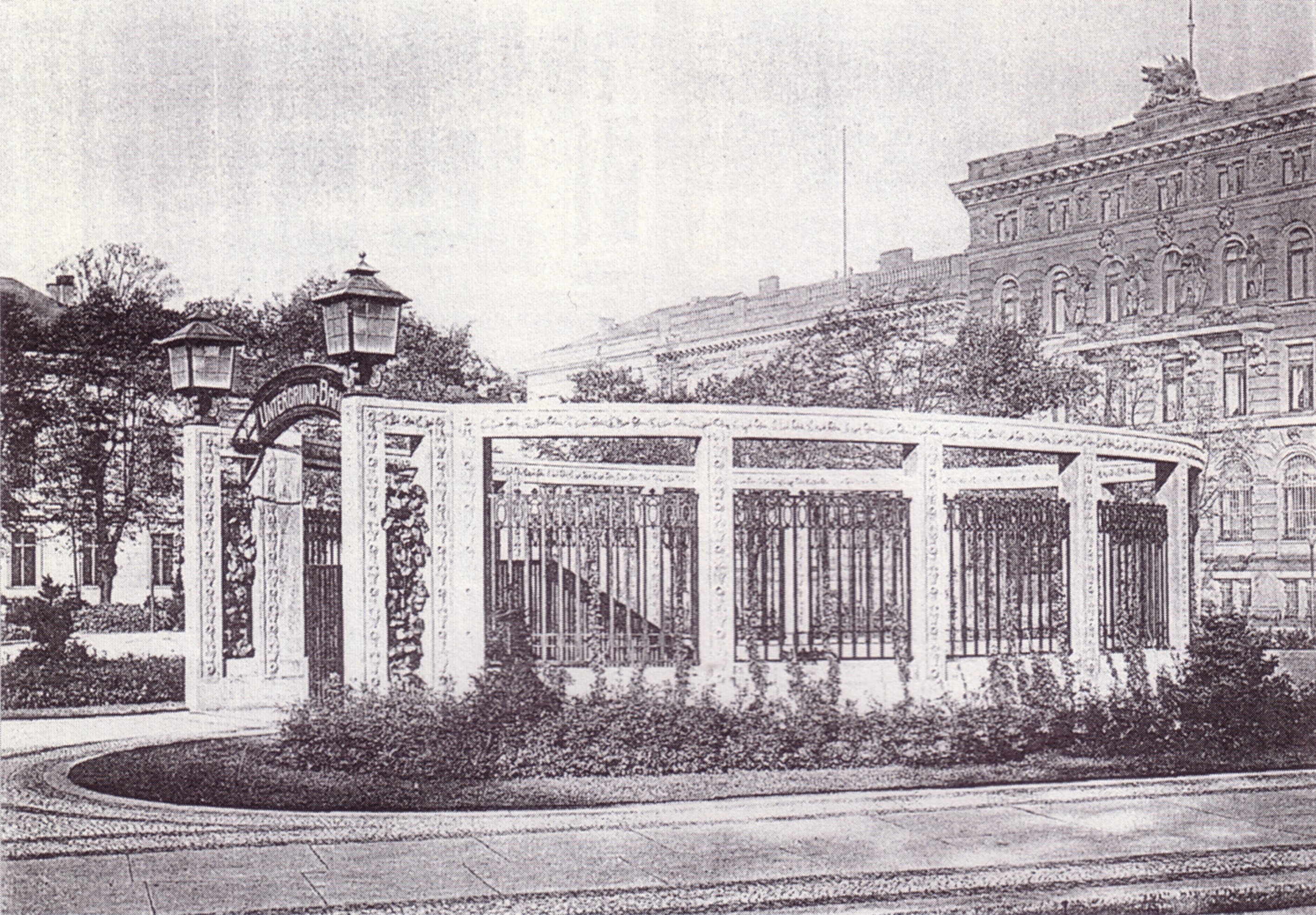

수년간의 협상 끝에 지멘스는 ''바르샤우어 브뤼케''에서 할레셰스 토어를 거쳐 뷜로슈트라세까지 고가 철도 노선을 건설하는 제안을 승인받았다. 이 지역은 빈곤했기 때문에 건설이 가능했다. 지멘스 & 할스케는 모든 건설 작업을 수행하고 노선의 소유주가 되었다. 1896년 9월 10일 ''기치너 슈트라세''에서 첫 삽을 떴다. 베를린시와의 계약에는 2년 내에 노선을 완공해야 한다는 조건이 있었고, 그렇지 않으면 50000마르크의 벌금이 부과되었다.

철도 기술자들은 고가 철도의 지지 기둥 디자인을 개발했지만 인기가 없었다. 그래서 건축가 알프레드 그레난더에게 예술적인 해결책을 의뢰했고, 이후 30년 동안 고가 및 지하 철도의 전속 건축가가 되었다.

샬로텐부르크 시와의 협상을 통해 타우엔치엔슈트라세를 따라 ''크니''까지 노선을 연장하기로 결정했지만, 고가 대신 지표면 아래(개착식) 철도로 건설하기로 했다. 베를린시 건설 위원회는 지하 철도가 새로운 하수도에 손상을 주지 않았기 때문에 글라이스드라이에크에서 포츠다머 플라츠까지 지하 지선을 건설하는 아이디어를 호의적으로 평가했다. 1900년 11월 1일, 정부는 계획 변경을 승인했다.

고가 및 지하 철도의 총 길이는 10.1km였다. 노선의 대부분인 약 8km는 고가교 위에 건설되어 11개의 고가 역을 연결했다. 또한 3개의 지하 역이 있는 2km의 지하 노선도 있었다. 계획자들은 8량 열차가 필요하지 않을 것이라고 예상하여 80m 길이의 플랫폼을 설계했다.

1901년에 노선의 처음 6km가 완공되었고, 1902년 2월 15일 첫 열차가 ''포츠다머 플라츠''에서 동물원역까지, 다시 ''슈트랄라우어 토어''를 거쳐 ''포츠다머 플라츠''로 돌아가는 노선을 운행했다. 1902년 2월 18일, 베를린 U-Bahn의 첫 번째 구간(''슈트랄라우어 토어''–''포츠다머 플라츠'')이 공식적으로 개통되었다. 3월에는 노선이 ''동물원역''까지 연장되었고, 8월 17일에는 ''슈트랄라우어 토어''에서 ''바르샤우어 브뤼케''까지 380m가 연장되었다. 12월 14일에는 노선이 ''크니''까지 연장되었다. ''글라이스드라이에크''와 ''크니''(현재 에른스트로이터플라츠) 사이의 구간은 현재 U2의 일부이다.

이후 U2 노선은 여러 차례 연장 및 변화를 겪었다.

현재 U2 노선은 대대적인 리모델링 프로그램이 진행 중이다.

3. 1. 초기 역사

19세기 말 베를린의 교통 문제 증가로 인해 새로운 효율적인 교통 수단에 대한 필요성이 커졌다. 에른스트 베르너 폰 지멘스의 제안으로 부퍼탈에 건설된 현수 철도나 런던의 튜브 철도와 같은 다양한 아이디어가 나왔다. 지멘스와 베를린 시민들은 뉴욕을 본뜬 고가 철도 계획을 제안했다. 프리드리히슈트라세에 고가 철도를 건설하려는 지멘스의 제안은 반대에 부딪혔지만, 베를린시는 하수도 손상을 우려하여 지하 철도 건설에 반대했다.

수년간의 협상 끝에 지멘스는 ''바르샤우어 브뤼케''에서 할레셰스 토어를 거쳐 뷜로슈트라세까지 고가 철도 노선을 건설하는 제안을 승인받았다. 이 지역은 빈곤했기 때문에 건설이 가능했다. ''라이프치거 슈트라세''의 부유한 주민들은 시 행정부에 압력을 가해 이 노선이 자신들의 거리를 사용하지 못하게 했다. 지멘스 & 할스케는 모든 건설 작업을 수행하고 노선의 소유주가 되었다. 1896년 9월 10일 ''기치너 슈트라세''에서 첫 삽을 떴다. 베를린시와의 계약에는 2년 내에 노선을 완공해야 한다는 조건이 있었고, 그렇지 않으면 50000마르크의 벌금이 부과되었다.

철도 기술자들은 고가 철도의 지지 기둥 디자인을 개발했지만 인기가 없었다. 그래서 건축가 알프레드 그레난더에게 예술적인 해결책을 의뢰했다. 그레난더는 이후 30년 동안 고가 및 지하 철도의 전속 건축가가 되었다.

샬로텐부르크 시와의 협상을 통해 타우엔치엔슈트라세를 따라 ''크니''까지 노선을 연장하기로 결정했지만, 고가 대신 지표면 아래(개착식) 철도로 건설하기로 했다. 베를린시 건설 위원회는 지하 철도가 새로운 하수도에 손상을 주지 않았기 때문에 글라이스드라이에크에서 포츠다머 플라츠까지 지하 지선을 건설하는 아이디어를 호의적으로 평가했다. 1900년 11월 1일, 정부는 계획 변경을 승인했다.

고가 및 지하 철도의 총 길이는 10.1km였다. 노선의 대부분인 약 8km는 고가교 위에 건설되어 11개의 고가 역을 연결했다. 또한 3개의 지하 역이 있는 2km의 지하 노선도 있었다. 계획자들은 8량 열차가 필요하지 않을 것이라고 예상하여 길이의 플랫폼을 설계했다.

1901년에 노선의 처음 6km가 완공되었고, 1902년 2월 15일 첫 열차가 ''포츠다머 플라츠''에서 동물원역까지, 다시 ''슈트랄라우어 토어''를 거쳐 ''포츠다머 플라츠''로 돌아가는 노선을 운행했다. 프로이센 공공 사업부 장관 칼 폰 틸렌을 포함한 많은 베를린 시민들이 개통 여행에 참여했다. 1902년 2월 18일, 베를린 U-Bahn의 첫 번째 구간(''슈트랄라우어 토어''–''포츠다머 플라츠'')이 공식적으로 개통되었다. 3월에는 노선이 ''동물원역''까지 연장되었고, 8월 17일에는 ''슈트랄라우어 토어''에서 ''바르샤우어 브뤼케''까지 가 연장되었다. 당시에는 두 개의 노선만 있었다.

12월 14일에는 노선이 ''크니''까지 연장되었다. ''글라이스드라이에크''와 ''크니''(현재 에른스트로이터플라츠) 사이의 구간은 현재 U2의 일부이다.

3. 2. 샬로텐부르크 연장

초기 노선 개통 후, 리하르트-바그너-플라츠로 가는 샤를로텐부르크 시내와 테오도어-호이스-플라츠로 가는 계획, 프랑크푸르터 토어로 가는 바르샤우어 슈트라세를 경유하여 베를린 중심부로 가는 포츠다머 플라츠 노선 등 3개 노선 지선의 연장 계획이 나타났다. 젊고 성장하는 도시인 샤를로텐부르크와 가장 빠르게 협상이 완료되었는데, 개발 가능한 빈 부지가 많았기 때문이다. 가장 중요한 협상 지점은 빌헬름플라츠(Wilhelmplatz)의 샤를로텐부르크 시청을 경유하는 노선을 건설하는 것이었다. 베를리너 슈트라세(현재 오토-수어-알리)를 따라 연장하는 것이 가능했을 테지만, 당시에는 Berlin-Charlottenburger Straßenbahnde가 운행 중이었고, 평행 노선을 건설하는 것은 합리적이지 않았다. 따라서 이 노선은 비스마르크슈트라세를 따라 서쪽으로 계속 연결된 다음 시청으로 꺾이게 되었다. '크룸메 슈트라세'(Krumme Straße)라는 가칭으로 이 노선은 처음에는 비스마르크슈트라세(현재 도이체 오퍼)에 역을 두고 빌헬름플라츠를 종착역으로 계획했다. 이 노선은 1906년 5월 14일에 크니(Knie)에서 빌헬름플라츠까지 개통되었다. 이제 두 개의 U-Bahn 노선이 모두 비스마르크슈트라세로 운행되었지만, 포츠다머 플라츠행 지선만 빌헬름플라츠까지 운행되었다.

이 노선이 건설되는 동안 철도 회사와 샤를로텐부르크 시는 베스트엔트로 가는 지선에 합의했다. 따라서 베스트엔트행 노선이 분기될 예정이었던 비스마르크슈트라세의 계획된 역에 대한 계획 변경이 필요했다. 이 역은 독일 최초의 4선 U-Bahn 역으로 건설되었다. 두 개의 안쪽 선로는 빌헬름플라츠행 노선에 사용되고, 바깥쪽 선로는 베스트엔트행 노선에 사용될 예정이었다.

서부 샤를로텐부르크 지역이 아직 완전히 개발되지 않았기 때문에, 이 노선은 초기에 수익을 창출하지 못할 것이었다. 고가 철도 회사는 샤를로텐부르크 시와 다른 부동산 소유주들과 노선의 적자를 보상하기 위한 협상을 벌였다. 이 계약은 1906년 6월 23일에 체결되었다.

샤를로텐부르크를 통과하는 서쪽 방향의 노선에는 다음과 같은 역이 건설될 예정이었다.

1908년 3월 16일, 황제 빌헬름 2세는 "각료 여행"에 이어 이 노선의 첫 운행을 시작했다. 이 노선은 1908년 3월 29일에 공식적으로 개통되었다. 기존의 두 노선은 라이히스칸츨러플라츠까지 연장되지 않았고, 비스마르크슈트라세와 라이히스칸츨러플라츠 사이에서만 운행하는 세 번째 노선이 개설되었다.

노선의 길이가 크게 연장되었기 때문에, 이전의 루돌프슈트라세(또는 바르샤우어 브뤼케)의 작업장은 더 이상 적합하지 않아 새로운 작업장이 필요했다. 고가 철도 회사는 적합한 부지를 찾았다. 프로이센 산림 관리국이 그루네발트 부지를 수익성 있게 판매하기를 원했기 때문에 두 파트너의 이해관계가 일치했다. 철도 회사는 새로운 운영 작업장을 건설하기 위해 14ha의 토지만을 매입했다. 동시에, 이 회사는 경기장(현재 올림피아-슈타디온)에 역까지 노선을 연장하기로 약속했다. 고가 철도 회사는 이 프로젝트를 지원하기 위해 산림 관리국으로부터 200000독일 금 마르크의 보조금을 받았다. 운행은 특별한 경우에만 이루어질 예정이었다. 노이-베스트엔트역의 쉘은 경기장역까지의 연장과 함께 건설되었지만, 당시에는 역을 완성할 만큼의 충분한 교통량이 없었다. 새로운 연장은 1913년 6월 8일에 완료되었다. U-Bahn 전력 공급을 위해 건설된, 루헤레벤의 비젠담에 있는 인근 운터슈프레발트 발전소는 이미 1911년에 가동을 시작했다.

3. 3. 중앙선

소위 "간선 노선"이 샬로텐부르크의 ''빌헬름플라츠''(현재 리하르트 바그너 광장)까지 연장된 후, 고가 철도 회사는 베를린 시내를 새로운 U-Bahn 노선에 연결할 계획을 세웠다. 그러나 베를린 시는 첫 번째 노선의 성공을 감안하여 자체적인 지하철 건설 계획을 세웠기 때문에 이를 금지했다. 하지만 최고 의사 결정권자인 베를린 경찰 서장이 개입하여 계획을 승인했다.[1]

고가 철도 회사는 포츠담 광장에서 슈피텔마르크트까지 라이프치거 슈트라세 아래로 직선으로 새로운 노선을 운행할 계획이었다. 이 거리에 노선을 운영하는 "그로세 베를리너 슈트라센반"(대 베를린 전차 회사)은 베를린 시의 지원을 받아 손해 배상 청구를 위협하여 이러한 계획의 실현을 막았다.[1]

협상 파트너들은 마침내 슈피텔마르크트, 알렉산더플라츠, 쇤호이저 알레를 거쳐 노르드링역까지 이어지는 장기적인 노선에 합의했다. 이 계획에는 처음에는 ''카이저호프''(현재 모렌슈트라세), ''프리드리히슈트라세''(현재 슈타트미테), 하우스포게이플라츠 및 슈피텔마르크트 역이 포함되었다.[1]

슈피텔마르크트를 통과하는 노선 구간은 슈프레 강 아래를 터널로 통과해야 했기 때문에 매우 복잡하고 비용이 많이 들었다. 따라서 쇤호이저 알레에 (더 저렴한) 고가 노선을 건설하는 것으로 보상할 계획을 세웠다. 1905년 12월 15일에 공사가 시작되었다. 당시 측면 승강장이 있던 포츠담 광장역은 노선 연장을 위해 철거되었다. 새로운 ''라이프치거 플라츠''(현재 포츠담 광장) 역은 200m 떨어진 곳에 1907년 9월 28일에 개통되었다.[1]

슈피텔마르크트역은 1908년 슈피텔마르크트 광장 아래에 건설되었다. 이곳은 슈프레 강 바로 옆에 위치하여 토양이 매우 습했다. 역이 침하되는 것을 막기 위해 말뚝 기초가 필요했다. 슈프레 강에는 창문이 있는 갤러리가 건설되었다. 이 갤러리는 제2차 세계 대전 때 폐쇄되었고 2004년에야 다시 개방되었다.[1]

"슈피텔마르크트 노선"은 1908년 10월 1일에 공식적으로 개통되었다. U-Bahn 네트워크에는 네 개의 서로 다른 서비스가 있었으며, 그 중 두 개는 새로운 노선을 사용했다.[1]3. 4. 쇤호이저 알레 고가 노선 건설

1910년 3월, "슈피텔마르크트 선"(현재는 "첸트룸슬리니"—중앙선)을 북쪽으로 연장하는 공사가 시작되었다. 이 구간에는 몇 가지 어려움이 있었다. 슈피텔마르크트 역 이후 노선은 슈프레 강 제방을 따라 이어지기 때문에 강바닥 아래를 통과하기 위해 경사로를 건설해야 했다. 인젤브뤼케역(Inselbrücke, "섬 다리")은 약 6.5m 깊이에 건설되었다. 역이 매우 깊었기 때문에 베를린에서는 드물게 플랫폼을 덮는 인상적으로 높은 아치형 천장으로 건설되었다. 이곳과 플라츠 데어 루프트브뤼케역은 베를린에서 기둥이 없는 유일한 U-Bahn 역이다.

이 역을 지나 노선은 슈프레 강 아래를 지나 클로스터슈트라세를 통과했고, 같은 이름의 역이 있었다. 당시에는 프랑크푸르터 알레 아래에 지선 건설 계획이 있었기 때문에 플랫폼 중앙 공간에 다른 선로를 위한 공간이 남겨졌다. 오늘날에는 알렉산더 광장에서 프랑크푸르터 알레까지 비슷한 노선이 운행된다. 중앙선은 클로스터슈트라세에서 알렉산더 광장까지 이어졌다. 알렉산더 광장역 건설 중에는 나중에 다른 노선으로 이어지는 계단을 추가할 수 있도록 배려했다. 슈피텔마르크트와 알렉산더 광장 사이의 노선은 1913년 7월 1일에 개통되었다. 알렉산더 광장과 빌헬름플라츠 사이의 노선은 빠르게 가장 많이 사용되는 U-Bahn 노선이 되었다.

이 연장은 쇤호이저 알레까지 이어졌다. 쇤호이저 토어역(현재 로자-룩셈부르크 광장)은 오늘날 토어슈트라세 아래에 있는 첫 번째 역이었다. 쇤호이저 알레가 충분히 넓었기 때문에 터널 건설에 문제는 없었다.

다음 역은 제네펠더플라츠였다. 이 역을 지나면 경사로가 터널에서 나와 단치거 슈트라세역(현재 에베르스발더 슈트라세)까지 이어진다. 앞서 언급했듯이, 슈피텔마르크트의 터널 구간이 비용이 많이 들었고, 넓은 쇤호이저 알레에 고가 철도를 건설하는 것이 매우 저렴했기 때문에 이 구간은 고가 철도로 건설되었다.

단치거 슈트라세 역 이후에는 노르트링역(현재 쇤호이저 알레)까지 더 긴 고가 육교가 있었다. 그곳에서 기존의 링반을 지하가 아닌 더 높은 수준에서 교차했다. 현재 S반이 그곳에서 운행된다. 이곳은 노선의 종착역이었다. 알렉산더 광장에서 노르트링까지의 연장은 알렉산더 광장까지의 노선이 개통된 지 불과 3주 반만인 1913년 7월 27일에 개통되었다.

3. 5. 새로운 글라이스드라이에크

베를린 지하철 네트워크 전체에서 가장 위험한 장소 중 하나는 글라이스드라이에크의 삼각 철도 분기점이었으며, 이곳은 바르샤우어 브뤼케와 조오로기셔 가르텐 사이의 주 노선과 포츠다머 플라츠로 가는 지선을 연결했다. 이 지선은 신호로만 보호되었기 때문에 운전자의 부주의로 1908년 9월 26일에 발생한 사고와 같은 재앙으로 이어질 수 있었다. 지하철 열차가 다른 열차 측면을 들이받아 객차 2량이 선로에서 이탈했다. 객차 1량이 고가교에서 떨어져 21명의 승객이 사망했다.[11] 그 결과, 글라이스드라이에크의 구성을 변경하기로 결정했다.

1912년 5월에 삼각 분기점을 교차하는 두 개의 선로로 교체하고 교차로에 새로운 글라이스드라이에크 환승역을 건설하기 시작했다. 이 선로는 현재 U1과 U2의 일부를 형성한다. 새로운 작업은 대부분 전체 서비스를 운영하면서 수행되었지만 각 노선의 서비스는 잠시 중단되었다. 1912년 11월 3일, 새로운 글라이스드라이에크 역이 개통되었지만 건설은 1913년 8월에 완료되었다.[12] 판코 방향에서 바르샤우어 슈트라세 방향으로 연결되는 선로는 건설 자재 열차의 사용을 위해 작업이 완료될 때까지 계속 열려 있었다.[12]

3. 6. 두 개의 새로운 종착역

바이마르 공화국 시대에 베를린 지하철의 소규모 노선망은 약간 확장되었다. 1913년부터 슈타디온까지 정기적인 열차 운행이 시작되었고, 부분적으로만 건설되었던 노이-베스트엔트역은 1922년 5월 22일에 완공되었다.[1]

새로운 글라이스드라이에크역은 십자 형태로 건설되었고, 글라이스드라이에크에서 쿠르퓌르스텐슈트라세를 거쳐 놀렌도르프플라츠까지 이어지는 "구원선"이 1926년 10월 24일에 개통되었다.[1] 간소한 쿠르퓌르스텐슈트라세역은 당시의 어려운 재정 상황을 보여준다.[1] 놀렌도르프플라츠역은 구원선 건설과 함께 완전히 재건축 및 재배치되었는데, 이는 이전의 독립 도시였던 쇠네베르크(오늘날의 U4호선)의 U-Bahn이 베를린시에 통합되었음에도 여전히 독립적으로 운영되었기 때문이다.[1]

''노르트링''(쇤호이저 알레)에서 ''슈타디온''(올림피아-슈타디온)까지 이어지는 이전의 "간선"은 양쪽 방향으로 한 정거장씩 연장되었다.[1] 1930년에는 북쪽으로 판코역(현재 비네타슈트라세)이 건설되었는데, 이는 열차가 ''노르트링''역까지 너무 자주 운행되어 고가에서 회차할 수 없었기 때문이다. 지하에 회차 시설을 설치하는 것이 더 용이했다.[1] 판코 S반역까지 추가 연장 계획은 당시에는 실행되지 못했고, 1997년까지 공사가 재개되지 않았다.[1] 반대편에서는 1929년 12월 22일에 노선이 루레벤이라는 새로운 종착역까지 한 정거장 연장되었다.[1] 이 노선은 둑길을 따라 운행되었다.[1] 슈판다우까지 연장하는 계획이 있었으나, 대공황과 제2차 세계 대전으로 인해 실행되지 못했고, 1929년 연장은 U2 노선의 서쪽 종착역으로 남았다.[1]

3. 7. 나치즘과 제2차 세계 대전

아돌프 히틀러의 권력 장악 이후, 나치는 AI 노선의 두 역 이름을 나치당이 높이 평가하는 인물들의 이름으로 변경했다. 라이히스칸츨러플라츠역은 1933년 4월 24일 아돌프 히틀러-플라츠로 개명되었다. 쇤하우저 토어역은 1934년 5월 1일 돌격대(갈색 셔츠) 슈투름퓌러(중위) 호르스트 베셀의 이름을 따서 개명되었다.

1939년 베를린을 "게르마니아"로 변모시키려는 계획에서, 당시 A 노선의 경로는 다른 계획에 비해 거의 변경되지 않았을 것이다. 판코우(브라이테 거리)로의 북쪽 연장 외에, 글라이스드라이에크의 고가선은 해체되어 뷜로슈트라세까지의 새롭고 지하인 직접 노선으로 대체될 예정이었다. 슈판다우로의 연장 제안은 포함되지 않았다. 제안된 FI 및 FIII 노선이 이 목적을 수행했다. 첫 터널 작업은 현재 테오도어-호이스-플라츠에서 시작되었지만 1941년에 중단되었다. "최종 승리" 이후 작업이 재개될 예정이었다.

1939년 9월 1일 전쟁이 시작된 후, 모든 교통 수단은 조명이 어두운 헤드라이트로만 운행하라는 명령을 받았다. 이는 S-Bahn 및 U-Bahn 역에도 영향을 미쳐 소수의 조명만 켜두었다.

1943년 가을, 연합군의 베를린 폭격이 급증했을 때 많은 사람들이 U-Bahn 역으로 피난했다. 공식 규정은 공습 사이렌이 울리면 모든 U-Bahn 역을 폐쇄해야 한다고 명시했지만, 이는 거의 일어나지 않았고 많은 사람들은 공습으로부터 보호받는다고 잘못 믿었다. 예를 들어, 젠네펠더플라츠 역 입구는 1943년 11월 3일과 4일의 공습으로 폭탄에 맞아 붕괴되었다. 1944년, 공습이 계속되면서 베를린 교통공사는 글라이스드라이에크, 놀렌도르프플라츠, 올림피아슈타디온, 포츠담 광장, 클로스터슈트라세를 비롯한 많은 역이 피해를 입어 U2 노선 운행에 어려움을 겪었다.

1945년, 상황은 더욱 악화되었고 U-Bahn은 일부 역 사이의 셔틀 운행만 했다. 1945년 4월 25일에는 전체 U-Bahn 운행이 중단되었다.

1945년 5월 2일 베를린 전투가 끝나기 직전, SS 병력은 란트베어 운하에서 S-Bahn의 북-남 터널을 폭파했는데, 이는 S-Bahn 터널뿐만 아니라 연결 통로를 통해 U-Bahn 네트워크로 물이 흘러들어가게 했다. AI 노선은 알렉산더플라츠와 포츠담 광장 역 사이가 완전히 물에 잠겼고 피해를 복구하는 데 오랜 시간이 걸렸다.

3. 8. 종전 후 새로운 시작

독일 항복 이후 U-Bahn 네트워크 복구가 시작되었다. 1945년 5월 14일, 첫 열차가 이미 헤르만플라츠 주변 지역에서 운행을 시작했다.[6] 5월 17일에는 "크니" (에른스트로이터플라츠)와 카이저담 사이, 그리고 카이저담과 룰레벤 사이의 AI 노선 구간에서 첫 셔틀 열차가 운행할 수 있었다.[6] 나치 독일 시대에 라이히스칸츨러플라츠와 쇤호이저 토어로 개명되었던 역들은 원래 이름으로 되돌아갔다.[6] 9월 18일에는 팡코와 포츠다머 플라츠 사이, 그리고 글라이스드라이에크와 룰레벤 사이의 AI 노선 구간이 추가로 재개통되었으며, 포츠다머 플라츠와 글라이스드라이에크 사이 구간은 셔틀 방식으로 운행되었다.[6]

3. 9. 도시 분할과 1953년 6월 17일

냉전의 시작과 그 첫 번째 주요 확대인 1948/1949년의 베를린 봉쇄는 베를린 시민들에게 큰 불안감을 안겨주었다. 많은 서베를린 시민들은 동베를린을 피했고, 이로 인해 동쪽 구역을 우회하는 새로운 교통 흐름이 생겨났다. U-Bahn 운영 업체인 ''Berliner Verkehrsbetriebe''는 1949년에 동부 회사와 서부 회사로 분리되었다.[6] 버스와 노면 전차 노선은 이제 구역 경계에서 끝났지만, U-Bahn은 두 구역에서 계속 운행되었다.

1953년 초, 서부 BVG는 서부 구역의 마지막 역에 확성기를 설치하여 소련 구역으로 넘어가는 것에 대해 경고했다. 필요할 경우 열차가 거기서 종착할 수 있도록 이러한 역에 회차 시설이 설치되었다. 또한, 시간표는 U-Bahn 열차가 동쪽으로 운행할 때 다른 열차가 동시에 서쪽으로 운행하도록 설계되었다. 그 결과, 사건이 발생할 경우 서부는 동부에 몇 대의 U-Bahn 차량만 잃게 되었다.[6]

같은 해 6월, 동베를린 노동자들이 ''Arbeitsnorm''("노동 규범": 교대 근무에서 수행해야 하는 작업량)의 증가에 항의하는 시위를 벌였다. 1953년 6월 17일 봉기 소식은 동독 전역으로 삽시간에 퍼져나갔다. 약 20,000명의 파업 참가자들은 규범 증가뿐만 아니라 국가의 일반적인 상황에도 반대하는 시위를 벌였다. BVG 동부는 U-Bahn 운행을 중단했고, 도이치 레일반은 오전 11시에 국경에서 S-Bahn 운행을 중단했다. 서부 열차는 이제 새로운 회차 시설에서 종착했다. 잘 짜여진 시간표로 인해 총 18대의 서베를린 BVG 열차가 손실되었다. 볼타슈트라세 및 게준트브루넨 역을 포함한 D 노선의 북쪽 구간은 서부 네트워크와 연결되지 않아 폐쇄되었다.[6]

봉기의 유혈 진압 며칠 후 교통 상황은 정상으로 돌아왔다.[6]

3. 10. 장벽 건설

베를린 장벽 건설로 인해 A 노선은 동서로 분리되었다.[6] 당시 동독 내무장관 카를 마론의 명령에 따라 동베를린의 A 노선(현재 U2) 열차는 탈만플라츠역(현재 모렌슈트라세)에서 종착했다.[6]

서베를린 BVG의 C선과 D선(현재 U6와 U8)은 그대로 유지되었지만, 동부 구역에 위치한 역들은 폐쇄되어 유령역이 되었다.[6] A 노선의 동부 구간과 C선 및 D선, 슈타트미테역과 알렉산더플라츠역 사이에는 환승이 허용되지 않았다.[6]

1961년 8월 13일의 위기 결과 중 하나로 서베를린에서 S-Bahn에 대한 보이콧이 증가했다.[6]

3. 11. 동베를린의 A선 (U2)

동서로 분단된 U-Bahn 네트워크는 BVG-Ost(동베를린 대중교통공사)의 지휘 아래 단 두 개의 노선만 남게 되었다. 하나는 1930년에 개통된 알렉산더플라츠에서 프리드리히스펠데까지 이어지는 E선(현재의 U5) 전체였고, 다른 하나는 1908년부터 1913년 사이에 주로 시내를 관통하여 판코로 연결되는 A선의 동부 구간이었다. 이 두 노선은 모두 동베를린 중심부의 알렉산더플라츠에서 교차했으며, 이곳에서 S-Bahn으로 환승할 수 있었다. 구역 중심부에 있는 다른 두 노선은 서베를린 BVG의 통제를 받았다. 동부 구역에 위치한 역들은 폐쇄되고 벽돌로 막혀 유령역으로 취급되었다. 이 역들은 동베를린 시민들이 U-Bahn을 통해 서쪽으로 탈출하는 것을 막기 위해 동독 보안군이 순찰했다.[11]

U-Bahn 네트워크는 서베를린보다 동베를린에서 덜 중요한 역할을 했다. 동베를린에서는 광범위한 S-Bahn 및 트램 네트워크에 더 중점을 두었다. 1930년부터 1987년까지 58년 동안, 도시 동부 지역에는 단 하나의 새로운 U-Bahn역(티어파크)만이 건설되었고, S-Bahn이 확장되었으며 많은 새로운 트램 노선이 건설되었다.[11]

C선(현재의 U6)의 동베를린 지역 구간을 사용하고, A선을 프리드리히슈트라세를 따라 터널을 통해 시내로 연장하려는 계획이 세워졌지만, 실행되지는 않았다.[11]

슈타트미테, 하우스포크타이플라츠, 슈피텔마르크트, 로자 룩셈부르크-플라츠 및 제네펠더플라츠 역은 1960년대에 개조되었고, U6가 정차하지 않고 통과했기 때문에 모두 전시용으로 새로운 벽 타일을 설치했다. 1987년에는 마르키셰스 박물관과 클로스터슈트라세 역이 베를린 750주년 기념을 위한 재건축의 일환으로 개조되었으며, 일반적으로 비사회주의 경제 시스템에서 볼 수 있는 광고 공간 대신 역사적인 버스와 트램의 도시 개발을 예술적으로 표현했다. 알렉산더플라츠 역은 변동 없이 거의 원래 상태를 유지하고 있으며, 32년 동안 사용되지 않았던 포츠담 광장도 변동이 없었다.[11]

3. 12. 새로운 역: 비스마르크슈트라세

S-반 보이콧과 트램 네트워크 폐쇄로 인해 서베를린에서는 U-반이 확장되었다. 그러나 이는 더 현대적인 대형 프로파일 네트워크(현재의 U6 ~ U9)에만 영향을 미쳤다. 소형 프로파일 네트워크의 건설 프로젝트는 새로운 U-반 노선에 새로운 환승역을 건설하는 데 국한되었다.

1978년 도이체 오퍼역과 조피-샤를로테-플라츠역 사이의 샤를로텐부르크에서 이와 같은 작업이 U2 노선에서 수행되었다.

7호선 건설 중, 실제 시내 중심 외곽의 여러 구역 중심을 서로 연결하기 위해 여러 기존 노선과 교차했다. 여기에는 4호선, 2호선(현재 U3), 1호선(현재 U2)이 포함되었다. 1호선과 7호선의 교차점은 도이체 오퍼역에서 서쪽으로 380m 떨어진 비스마르크슈트라세/빌머스도르퍼 슈트라세에 있었다. 두 지점 사이의 짧은 거리에도 불구하고 환승을 가능하게 하기 위해 새로운 역이 건설되었다.

7호선과 비스마르크슈트라세역 공사 시작 전에 도이체 오퍼에서 리하르트-바그너-플라츠로 가는 셔틀 노선(시간표에서 "5호선"이라고 불림)이 폐쇄되었다. 이 연결은 새로운 7호선으로 대체되었다.[4]

3. 13. 고가 노선의 임시 사용

베를린 장벽 건설로 인해 동베를린과의 경계 근처에 있는 글라이스드라이에크역과 포츠다머 플라츠역 사이의 서베를린 노선은 1961년 8월 13일 이후 사용되지 않았다. 비텐베르크플라츠역에서 놀렌도르프플라츠역과 뷜로슈트라세역을 거쳐 글라이스드라이에크역까지 이어지는 구간은 당시 동베를린으로 더 이상 갈 수 없었기 때문에 거의 사용되지 않았다. 경제적인 이유로, 1972년 1월 1일에 해당 노선 구간(당시 2호선)의 운행이 중단되었다.

이후 쇠네베르크 북쪽을 지나는 사용되지 않는 고가 철도는 여러 목적으로 임시 사용되었다. 비텐베르크플라츠에서 놀렌도르프플라츠 방향으로 가는 터널은 2호선 열차가 회차할 다른 방법이 없었기 때문에 열차 회차에 사용되었다.

3. 13. 1. 벼룩시장, 터키 바자, 박물관 트램

글라이스드라이에크역과 포츠다머 플라츠역 사이의 서베를린 구간은 1961년 8월 13일 베를린 장벽 건설 이후 사용되지 않았다.[7] 비텐베르크플라츠역에서 놀렌도르프플라츠역과 뷜로슈트라세역을 거쳐 글라이스드라이에크역까지 이어지는 구간은 동베를린으로 더 이상 갈 수 없어 거의 사용되지 않았다. 경제적인 이유로 1972년 1월 1일, 해당 구간(당시 2호선) 운행이 중단되었다.[7] 이후 크룸메 랑케역에서 출발하는 2호선 열차는 비텐베르크플라츠역에서 종착했다.

쇠네베르크 북쪽의 사용되지 않는 고가 철도는 여러 목적으로 임시 사용되었다. 비텐베르크플라츠에서 놀렌도르프플라츠 방향 터널은 2호선 열차 회차에 사용되었다.

1973년부터 놀렌도르프플라츠 고가역에서는 "놀레"로 알려진 벼룩시장이 16대의 퇴역한 U-Bahn 차량에서 운영되었다.[7] 하이니 홀이 운영하는 새 레스토랑 "Zur Nolle"이 선로 위에 있었다.

1975년, 놀렌도르프플라츠역과 유사한 "Berliner Jahrmarkt"(유원지)가 뷜로슈트라세역에 건설되었으나, 1년 만에 폐쇄되었다.[7] 1978년 5월 28일, "U-Tropia – Bahnhof der Nationen"(국가의 역) 프로젝트가 시작되어, 불필요한 U-Bahn 차량 두 대에 화장실을 설치하고 역에서 여러 물건을 판매했다.[7]

1978년 8월, BVG는 두 시장의 매력을 높이기 위해 고가 철도에서 박물관 트램 셔틀 서비스를 시작했다.[7] 그러나 "U-Tropia"는 겨울에 폐쇄되었고, 뷜로슈트라세역에 새 프로젝트가 설립되지 않아 셔틀 서비스도 중단되었다. 1980년 9월, 뷜로슈트라세역에서 "Türkischer Basar"(터키 바자) 프로젝트가 시작되어,[7] 고가 철도가 U-Bahn 교통을 위해 재개통될 때까지 성공적으로 운영되었다. 1991년 2월 28일, 고가 철도 셔틀 서비스가 중단되었다.[7]

3. 13. 2. 자동 열차 운행 테스트 트랙

열차 자동 제어 시스템인 Linienzugbeeinflussung을 9호선에 설치한 후, SEL의 SelTrac 운영 시스템은 1977년부터 1981년까지 승객 없이 사용되지 않는 고가 철도의 일부 구간에서 시험되었다.[8] 이를 통해 절대 제동 거리에서 운행이 가능해졌고, 따라서 열차 간의 간격을 더 좁힐 수 있었다.[8] 다른 목적으로 사용되고 있던(시장 및 보관 시설) 뷔로슈트라세역과 포츠다머 플라츠역 사이 구간을 제외한 선로에는 이 실험을 위해 유도 루프가 설치되었다.[8] 두 개의 소형 프로파일 2량 편성 열차에 SelTrac 장비가 설치되었다.[8] 운영 관리, 발송 센터, 운영 센터, 분기기 제어 및 역 시설을 갖춘 시스템이 설치되었다.[8] 지휘 루프는 이동 권한 및 기타 정보와 위치 데이터를 전송하는 데 사용되었다.[8] 이를 위해 최대 3.2km 길이의 유도 루프가 25m 간격으로 교차했다.[8]

3. 13. 3. M-Bahn

1호선이 사용하던 글라이스드라이에크역의 상부 플랫폼에서만 U-Bahn 노선이 운행되었으며, 하부 플랫폼에서는 여객 운송이 없었다. 베를린 상원의 요청에 따라, 베를린 의회는 1980년 12월 2일에 1977년부터 자동 SelTrac 테스트 모드로 사용되었던 노선 구간을 AEG에 자기 부상 테스트 운영을 위해 제공하기로 결정했다. 상원은 U-Bahn의 소형 규격 네트워크를 자기 부상으로 전환할 계획이었지만, 이는 BVG에서 상당한 우려를 불러일으켰다. 새로운 시설 건설은 1983년 12월에 시작되었다. 글라이스드라이에크역의 하부 플랫폼 외에도 ''Bernburger Straße''(오늘날의 멘델스존-바르톨디-파르크역 위치)와 ''Kemperplatz''역이 건설되었다. 이 -길이의 노선에서 첫 번째 측정 시험은 1년 후에 시작되었다. 1988년 12월 19일, 무인 M-Bahn 테스트 열차가 트랙 끝을 지나 유리 벽을 뚫고 나와 지상 위에 갇히는 통제 시스템의 작동 오류로 인해 ''Kemperplatz'' 종착역에서 사고가 발생했다.

일반 대중은 그 이후 M-Bahn이라고 불린 이 노선을 1989년 8월 28일부터 무료로 이용할 수 있었다. M-Bahn이 새로운 여객 운송 시스템으로 운영될 수 있도록 최종 승인은 1991년 7월 18일에 기술 감독 당국에 의해 주어졌다. 그 결과, 승객들은 M-Bahn을 이용하기 위해 일반적인 BVG 요금을 지불해야 했다. 불과 2주 후, M-Bahn은 30년 전에 폐쇄되었던 U2 U-Bahn 노선 구간을 재개통하기 위한 건설 작업을 위해 운영을 중단해야 했다. M-Bahn의 시설은 해체되어 처음에는 보관되었는데, 이는 나중에 쇠네펠트 공항과의 연결에 재사용될 예정이었기 때문이다. 이 아이디어는 나중에 폐기되었고 자재는 폐기되었다. 노선의 잔해는 없다. M-Bahn 차량은 노선의 원래 부품에 프로라의 올드타이머 박물관 뤼겐에 전시되어 있다.

3. 14. 장벽 붕괴와 네트워크 재통일

1989년 11월 9일 베를린 장벽이 붕괴된 후, 수많은 사람들이 국경을 넘나들면서 이를 처리하기 위한 여러 임시 조치들이 시행되었다. S반(S-Bahn) 운행은 프리드리히슈트라세역에서 빠르게 재개되었지만, 28년간 끊어졌던 A호선을 즉시 연결하는 것은 불가능했다.[9]

하지만 U6과 U8 노선에서 운행이 중단되었던 이른바 "유령역"들이 다시 문을 열면서, 동베를린의 A호선에서 서베를린의 U6과 U8 노선으로 각각 슈타트미테역과 알렉산더플라츠역에서 환승할 수 있게 되었다.[9]

1990년 7월 1일, 동베를린의 A호선과 E호선은 서베를린 BVG의 노선 번호 체계에 통합되었다. A호선은 "U2"라는 노선 번호를 부여받았는데, 이로 인해 3년 동안 두 개의 U2 노선이 연결되지 않은 채로 존재하는 특이한 상황이 발생했다. 3개월 후인 1990년 10월 3일, 독일 재통일 기념일에 베를린 지하철 네트워크는 대부분의 "공산주의" 역 이름에서 벗어나 정치적으로 중립적인 이름으로 변경되었다. 이 과정에서 U2 노선의 두 역 이름도 변경되었는데, "디미트로프슈트라세"는 "에버스발더 슈트라세"로, "오토-그로테볼-슈트라세"는 "모렌슈트라세"로 바뀌었다.[9]

새로운 역 이름인 "에버스발더 슈트라세"는 베를린 시의회와 프렌츠라우어 베르크 구 사이의 권력 다툼의 결과였다. 프렌츠라우어 베르크 구는 전 불가리아 공산당 지도자 게오르기 디미트로프의 이름을 딴 이전 단지거 슈트라세의 이름을 바꾸는 것을 거부했다. 교통 담당 상원의원의 명령에 따라 BVG는 에버스발더 슈트라세가 덜 중요함에도 불구하고 맞은편 거리의 이름을 따서 고가역의 이름을 변경했다. 1995년 디미트로프슈트라세가 원래 이름으로 돌아온 후에도 이 이름은 유지되었다.[9]

그러나 보수 진영의 반대에도 불구하고 로자 룩셈부르크의 이름은 유지되었다. 서독에도 그녀의 이름을 딴 거리와 광장이 많았기 때문에 ''로자-룩셈부르크-플라츠''를 다시 ''쇤호이저 토어''로 변경하는 것은 불가능했다.[9]

3. 15. 1990년대 후반의 두 개의 새로운 역

1993년 U2가 재개통되었을 때, 멘델스존-바르톨디-파르크 역 건설을 위한 예비 작업이 진행되었다. 글라이스드라이엑 역과 포츠담 광장 역 사이의 경사로는 120m 길이의 역을 완전히 수평으로 만들기 위해 재건해야 했다. 이 역은 포츠담 광장 주변의 새로운 개발로 인해 필요해졌으며, 1998년 10월 1일에 개통되었다. 건설 작업은 U2 운행에 지장을 주지 않고 진행되었다.

수십 년 동안 U2를 판코 S-Bahn역까지 연장하는 계획이 있었다. 1930년에 비네타슈트라세까지 연장된 후, 대공황과 나치 시대에도 추가 연장 계획은 있었지만 실행되지 못했다. 1980년대 후반 동독에서도 연장 계획이 발표되었으나, 베를린 장벽 붕괴 이후 실현되었다. 1990년대 중반 연장이 다시 고려되어 1997년 6월 13일에 기공식이 열렸다. 어려운 지반 조건과 중세 정착지 발견으로 인해 건설이 늦어졌지만, 2000년 9월 16일 S-Bahn과의 환승역과 함께 새로운 노선이 개통되었다. 이 역은 판코라는 이름으로 개통되었으며, 파란색, 흰색, 노란색 배색과 채광창이 특징이다.

3. 16. 추가적인 리모델링 및 현대화

현재 U2 노선에서는 대대적인 리모델링 프로그램이 진행 중이며, 이는 향후 몇 년 동안 지속될 예정이다. 제네펠더플라츠-비네타슈트라세 구간은 판코역까지의 구간 개통을 위해 몇 달 동안 폐쇄되었다.

4. 운행 시간표

2019~2023년 베를린 시의회 지역 교통 계획에 따라, 러시아워 시간대 배차 간격이 2023년까지 3.3분으로 단축될 예정이다.[19][20]

5. 향후 계획

U2 노선을 판코 교회(Pankow Kirche) 또는 로젠탈러 베크(Rosenthaler Weg) 방향으로 연장하려는 계획은 여전히 존재한다. 이 연장은 2030년 베를린 시(Berlin Senate)의 재정 시나리오에 포함된 소형 규격 노선망의 유일한 개발 계획이다.[10]

서쪽으로는 루레벤에서 슈타트란트슈트라세(Stadtrandstraße)까지 루레베너 슈트라세(Ruhlebener Straße), 티프베르더 베크(Tiefwerder Weg), 라트하우스 슈판다우, 플랑켄샨체(Flankenschanze), 제펠린슈트라세(Zeppelinstraße), 베스터발트슈트라세(Westerwaldstraße), 팔켄하거 페르트(Falkenhagener Feld)를 경유하는 연장 계획이 있다. 예상 이용객 수가 연장을 정당화할 만큼 높지 않아 2030년 이후로 연기되었다.[10]

참조

[1]

웹사이트

Einsatz Fahrzeugtypen U-Bahn

https://www.berliner[...]

Fabian Sawall

2023-01-01

[2]

웹사이트

Berlin Subway • Trackmap

https://gleisplanweb[...]

Christian Stade

2022-12-11

[3]

서적

Berlin underground

[4]

서적

Berlin subway

[5]

웹사이트

The development of the electricity generating plant of elevated and underground train in Berlin

http://www.u-bahn-ar[...]

1927

[6]

웹사이트

Berlin U-Bahn line map of 1957

http://www.schmalspu[...]

2020-02-11

[7]

간행물

Stadtverkehr Aktuell

1991

[8]

웹사이트

Der SelTrac-Versuchsbetrieb

http://www.berliner-[...]

Berliner Verkehrsseiten

2020-02-19

[9]

뉴스

Am Sonnabend sind die Pankower am Zug

http://www.berliner-[...]

2000-09-13

[10]

웹사이트

Prioritäten im Berliner ÖPNV-Netz bis 2030

http://www.stadtentw[...]

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

2020-02-23

[11]

뉴스

Mit Aufzügen und Leitsystem für Blinde

http://www.berliner-[...]

2020-02-24

[12]

뉴스

Mit der U2 durch die Geschichte

http://morgenpost.be[...]

2020-02-24

[13]

뉴스

Neue Brücke am Gleisdreieck: U2 bis Silvester dicht

http://www.tagesspie[...]

2020-02-24

[14]

뉴스

Bauarbeiten auf der U2 dauern noch bis März

http://www.berliner-[...]

2020-02-24

[15]

간행물

Neue Stahlbrücke ersetzt Methusalem

http://bvg.de/index.[...]

BVG

2020-02-25

[16]

뉴스

unknown

http://www.bvg.de/in[...]

Berliner Verkehrsbetriebe

2007-03-16

[17]

뉴스

Zweite U-Bahnzugänge auf der Linie U2

http://www.bvg.de/in[...]

Berliner Verkehrsbetriebe

2020-02-25

[18]

뉴스

Die U-Bahn fährt wieder nach Pankow

http://www.tagesspie[...]

2020-02-25

[19]

뉴스

So sollen BVG und S-Bahn in Zukunft fahren

https://www.tagesspi[...]

2020-02-27

[20]

웹사이트

Anlage 8 zum Nahverkehrsplan Berlin 2019-2013 "Rahmenfahrplan"

https://www.berlin.d[...]

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz von Berlin

2020-02-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com